最近はダイエットのために筋トレをはじめる人が増えています。なぜ痩せるために筋肉を鍛える必要があるのでしょうか。オリンピック選手の栄養サポートやプロテインでおなじみ「ザバス」の研究開発などに携わってきた管理栄養士の竹並恵里さんは、ダイエットの考え方が以前とは変わってきていると言います。栄養学とともに筋肉の知識を深く学び、「筋育栄養士」とも呼ばれる竹並さんに世の中の潮流が変わった理由を解説してもらいました。

【動画】食事の基本から筋肉特化の最新情報まで、男子も必見の「筋育栄養学」

昔のダイエットと今のダイエットの違い

これまでのダイエットは、食事制限で1日のカロリー摂取量をいかに減らすかがメインに考えられていました。1食をシェイクやスムージーなどに置き換えるダイエット法は、摂取カロリーを容易に落とすことができ短期間での減量が可能となるため、今も人気がありますよね。ただ、このような極端な食事制限で短期間に減量する方法には、「リバウンド」の落とし穴があります。

たとえば、体重60kgの方が、このような方法で5kgの減量に成功したとします。一時は喜ぶかもしれませんが、こういったダイエットで痩せた場合の多くは、食事を元に戻すとあっという間に体重が戻りリバウンドしてしまいます。しかもこの時、良くない変化が体の中で起こっているのです。

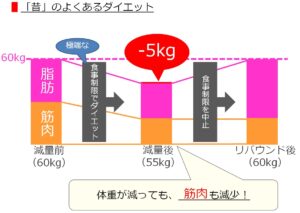

図は、極端な食事制限によるリバウンドの一例を示したものになりますが、体組成の内訳を見てみると、痩せた時には、本来ターゲットにしていたはずの脂肪はあまり減らず、むしろ筋肉が減ってしまっていることがわかります。そして、筋肉が減少すると、基礎代謝の低下という大きな問題が起こります。

基礎代謝とは、生命維持のために消費される必要最小限のエネルギーのこと。動かずじっと座っている時でも、生きるためにエネルギーは消費されています。

じつは日常生活や運動などで消費されるエネルギー(生活活動代謝)は、一般的には一日の消費エネルギー全体の30%ほどと言われています。一方、基礎代謝は全体の60%ものエネルギーを消費しています。

つまり、基礎代謝が落ちるということは、日々のエネルギー消費量が落ちることとイコール。そのため、ダイエットに成功したと思って本来の食事量に戻すと、ダイエット前よりもエネルギーを消費できない体になっているぶん、余分なエネルギーが脂肪となって蓄積され体重増加が起こりやすくなってしまいます。一方、減った筋肉は、なかなか元には戻りません。

図を見ると、リバウンド後は同じ体重60kgなのに、元の体よりも脂肪が増えて筋肉が減り、体組成の内訳が悪化していることがわかります。このようなリバウンドを伴うダイエットは、無駄というよりも、むしろやらないほうがよかったと言うべきものです。これが一昔前までのダイエットの大きな問題点でした。もしかすると、現在でも同じようなダイエットを行なっている人は多いかもしれません。

筋肉は基礎代謝に大きく貢献している組織です。ですから、リバウンドをしないためには、筋肉を守る!これがとても大切になります。

もちろん減量のためには、食事をコントロールすることも有酸素運動も大切なのですが、これらだけでは、減量中の筋肉量の減少を防ぐことは難しくなります。そこで、筋トレをプラスして筋肉を減らさないようにケアをする、もしくは筋肉を増やして基礎代謝を上げることで減量に取り組む、といった「筋育」に着目した方法が現在のダイエットの主流になってきています。

筋育を行なっていれば、減量後のリバウンドは起こりづらく、体重をキープしやすくなります。ダイエットは減量すれば成功ではなく、減量した体重が「維持」できて初めて、本当の成功と考えられます。

そして、筋肉を育てるためにはトレーニングだけでなく、「筋肉の材料」となる栄養も重要です。次回以降は、それについて説明していきたいと思います。

【動画はこちら】

竹並恵里(たけなみ・えり)

管理栄養士、健康運動指導士。専門は多世代に対応した「筋育栄養学」。プロテインでおなじみ「ザバス」の研究開発やオリンピック選手の栄養サポートに従事した後、筋肉から健康を考えるため、東京大学大学院の博士課程で“筋肉博士”こと石井直方氏(東京大学名誉教授)に師事し博士号を取得。現在は東京大学で特任研究員として勤務しつつ、専門学校などでも栄養学の講師を務めている。著書は「筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典」(ナツメ社)、「進化系!筋肉男子の栄養学」(ベースボール・マガジン社)、「炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典」(ナツメ社)など多数。

構成/森本雄大

資料提供/竹並恵里