“筋育栄養士”竹並恵里さんに筋肉の大切さを教えていただく集中講座。今回のテーマは、筋肉と健康の関係についてです。

【動画】食事の基本から筋肉特化の最新情報まで、男子も必見の「筋育栄養学」

筋肉は30代から減りはじめる

筋肉をつけると健康に良いというイメージは漠然とあるかもしれませんが、明確に理由がわかる方は少ないかもしれません。

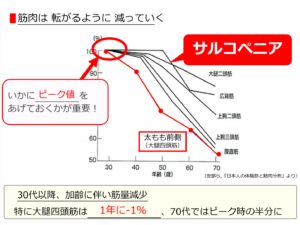

まずはこちらのグラフをご覧ください(図1)。

これは加齢による各部位の筋肉量の変化を示したグラフですが、30歳過ぎから減少が起きはじめていることがわかります。とくに大腿四頭筋(太ももの前側)の減少は顕著で、1年に約1%ずつ減っていくとも言われています。

毎年1%ということは、70歳の時には40%以上も減ってしまっているということ。まさに「筋肉は転がるように減っていく」と言えるでしょう。これはなんとか食い止めないといけません。

加齢とともに筋肉量が減ってしまう現象は「サルコペニア」と呼ばれています。このサルコペニアの予防が未来の国民の健康を考える上で重要ということで、現在は国を挙げた対策の動きもあります。

筋肉の衰えを完全に止めることはなかなか難しいので、まずは、若いうちに筋量のピーク値を上げておくことも大切です。これは筋肉の貯金という意味で「貯筋」とも表現されます。

筋肉量の減少によるさまざまなリスク

サルコペニアは、加齢に伴うさまざまな健康問題の共通の原因として考えられています。筋量の減少は基礎代謝を低下させるため、いわゆる中年太りの要因に。また、活動量の低下から高齢者のフレイル(加齢により身体機能や認知機能が低下した状態)を招いたり、転倒のリスクを上げたりします。さらに最近では、認知症との関係性も注目されています。

また、50代からは一気に糖尿病の発症率が上がるというデータもあります。

男性は50歳を過ぎると約4人に1人、女性は約6人に1人が糖尿病のリスクにさらされ(予備軍含む)、その割合は年齢が上がるにつれ増加します。じつは、それも加齢による筋肉の衰えと深く関連しています。

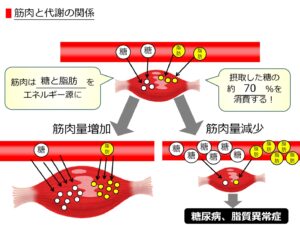

図2は筋肉と糖代謝の関係をイメージしたものです。

そもそも筋肉は血液の中を流れている糖と脂質を取り込んでエネルギー源にしています。とくに糖は食事から摂取したうちの70%が筋肉によって消費されていると言われています。

その筋肉が減少してしまうと糖を取り込む量も減ってしまうので、血液中に糖が余ってしまいます。これは脂質でも同様のことが言えます。これにより、血液中の糖や脂質の値が上昇しやすくなり、糖尿病や脂質異常症といった病気につながってしまうわけです。

糖尿病の運動療法においても、ひと昔前は有酸素運動がメインでした。しかし、筋肉の重要性がわかってきた今は、有酸素運動と筋トレの両方を行なうことが推奨されるように変わってきました。

このように筋肉は健康にとても密接に関わっています。ですからボディコンテストやスポーツのためだけでなく、誰もが一生を通じて「筋育」に取り組む必要があると思います。

【動画はこちら】

竹並恵里(たけなみ・えり)

管理栄養士、健康運動指導士。専門は多世代に対応した「筋育栄養学」。プロテインでおなじみ「ザバス」の研究開発やオリンピック選手の栄養サポートに従事した後、筋肉から健康を考えるため、東京大学大学院の博士課程で“筋肉博士”こと石井直方氏(東京大学名誉教授)に師事し博士号を取得。現在は東京大学で特任研究員として勤務しつつ、専門学校などでも栄養学の講師を務めている。著書は「筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典」(ナツメ社)、「進化系!筋肉男子の栄養学」(ベースボール・マガジン社)、「炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典」(ナツメ社)など多数。

構成/森本雄大

資料提供/竹並恵里