読者のみなさま、こんにちは。

VITUP! 編集部の森本です。

スポーツで必要な「見る力」は鍛えられる。この事実を知った時、かなりの衝撃を受けました。

私自身、中・高6年間バスケットボールに取り組んでいましたが、「視野が狭い」ことが大きな課題でした。単発のプレーのレベルは上がっても、それだけでは不十分。コートで活躍するためには広い視野を持つことが必要不可欠なのです。

「見る→判断する→動く」という一連を司る能力を「スポーツビジョン」と言います。サッカーや野球、バスケなどフィールドスポーツの選手は、この力に長けていると言われています。一般社団法人日本スポーツビジョン協会が監修した「V-Training」は、“見る力”を可視化し、鍛えることができる最先端の機材です。

「眼と手の協応動作」「瞬間認識力」「空間認識力」「周辺部感知力」「追従性眼球運動」などの能力を測定。専用メニューでトレーニングすることで、アスリートのパフォーマンス向上につなげる。そんなV-Trainingのポイントは、レーダーチャートによる「可視化」にあります。

今まではスポーツビジョン能力の各項目を数値化することはできても、あくまで数字で見えるだけ。能力がどのようなバランスになっているのかを可視化し、把握することは難しいのが現状でした。その中で本システムでは、自分の能力分布図を一目で把握できることから、弱点の改善を図りやすくなります。

日本スポーツビジョン協会 事務局長の生江史和さんは、「見る力のトレーニングには継続が必要不可欠です。長期的に取り組む中で、3か月に1回、半年に1回でもいいのでレーダーチャートのスコアを確認すれば、現状の把握や能力向上のモチベーションにすることができると思います」と語ります。

ダイエットに励む人が体組成計に乗るように、今ではスポーツビジョン能力も細かく数値化、可視化して把握する時代になってきています。「近年はデスクワークが多くなったり、スマホが普及したりしたことで眼球運動の頻度が減り、人々の見る力は低下しつつあります」と生江さん。一般層の健康増進に加えて、中高年のリハビリにも応用できるなど、スポーツビジョントレーニングの可能性は広がりを見せています。

生江さんから説明を受けたのちに、トレーニングメニューを体験してみました。本来はフルで行なうと20分ほどかかるそうですが、デモのため2種目に絞ってトライしました。

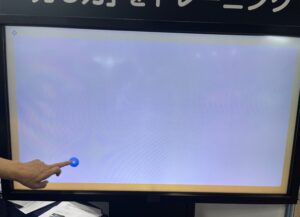

ひとつ目は、「眼と手の協応動作」のトレーニングです。視野をA、B、C、Dの領域に区切り、どのエリアで反応精度が高いのか(もしくは低いのか)を調べるものです。

動作は簡単。画面上に現われた点を出現した瞬間にタッチするというものです。その反応速度を測定していきます。

測定の結果、私は全体的に反応速度が遅めであり、とくにD領域の下部(視野右下)の反応が鈍いことがわかりました。

スポーツは見るだけでなく、その上で体が反応しないと意味がありません。こうして実戦に活きる能力をトレーニングで培っていくのです。

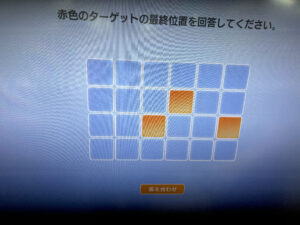

ふたつ目は空間認識力のトレーニングです。

時間いっぱい、正面から見た画面を移動するターゲット複数個が最後に止まった位置を、真上から見た画面に置き換えて回答し、その精度を測ります。

私は残念なことに、ほぼ正解を出すことができず計測は終了。プロサッカー選手などはやはり能力が高く、このテストを最高難度で行なってもほぼミスなく回答するそうです。

自分の現在地に残念な気持ちも生まれますが、あきらめるのは早いと思い直します。冒頭でも触れたように、これらの能力は継続してトレーニングすることで向上するからです。

「海外では、スポーツビジョントレーニングが当たり前のように行なわれている国もあります。スポーツ施設の中に、いろいろな項目でトレーニングできる仕組みがあって、体を鍛えるのと同じように、眼も鍛えているんです。日本は残念ながらその点では遅れているので、これから発展させていきたいと思います」(生江さん)

眼から鱗であったと同時に、もっと早く知りたかったという気持ちが湧き上がりました。現役でフィールドスポーツに取り組んでいるみなさん、ぜひ肉体だけでなく、スポーツビジョン能力もトレーニングしてみてはいかがでしょうか。