世間の常識は通じないプロレス界。昭和のプロレス道場は根性論で支配されており、レスラーたちは「食もトレーニングの一環」という考えで規格外の大食いに取り組んだ。

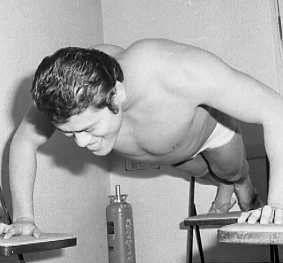

そのハードさはもちろん、トレーニングも例外ではなかった。スクワットは3000回。「汗で水たまりができる」とは伝説ではない。本当に流れ落ちる汗で道場の床に池が出現してくる。汗が出尽くしたのか、塩のようなものが体の表面に浮かんでくる選手もいた。

トレーニング効果を考えれば、回数にこだわる必要はないだろう。科学的には500回で十分かもしれない。だが「限界を超えてからが本当の練習」が定説だった。500回、1000回、2000回と回数を増やしていくことで、肉体に加えて精神も鍛えられる。

しかも「水は飲むな」だ。今なら絶対にダメだが、当時は多くのスポーツで練習中の水分補給はタブーだった。「体力の限界に挑戦。限界を超えた時から、本当に鍛えられる」と根性論が大爆発。非科学的なのは間違いないが、精神力強化にはなるだろう。

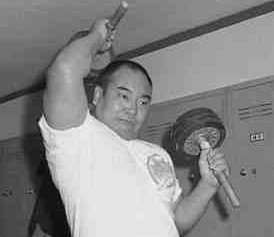

「もう充分だからで終わるのではなく、もうひと踏ん張りする。もうダメだとあきらめるのではなく、そこから頑張ることでもう一段階、上に行けるんだ」と山本小鉄軍曹。実際にこなしてきた人の言葉だから説得力がある。はたで見ていても、うなずいてしまう迫力がある。いい意味での洗脳。何かにつけて「強くなりたいんだろ」という小鉄軍曹の言葉はまさに言霊だった。

いつ何時も体作り。日ごろの移動もトレーニングだった。電車に乗れば、いくら空いていても座るのは厳禁だ。一緒に乗っていると、こちらも座るのがはばかられる。一緒に立っているのだが、会食後にはきつかった。アルコールを飲んでいる時などは、ついつい座ってしまったが、選手は小鉄軍曹の言いつけを守っていた。

大概の選手は大食漢でアルコールにも強かったから大丈夫なのだろうが、よく見るとつま先立ちだったりした。バランス感覚を養い体幹強化だという。

つり革につかまる時も逆手で握っていた。違う筋肉を鍛えられるのだ。「最初は小鉄さん、うるさいことばかり言うなと反発もしたけど、ちゃんと筋は通っているんだよね」と選手たちは殊勝な顔をしていた。

根性論で非科学的なトレーニング法も目立った昭和のプロレス界だが、決してそれだけではなかった。常日頃から工夫を大切にしていた。

腕立て伏せや腹筋など基本運動の回数などにはトランプを活用していた。さまざまな運動のセットを組み、トランプをめくって出た数字のセット数をこなす。ただ10セット、20セットと繰り返していると、マンネリに陥りやすい。ゲーム性を取り入れて楽しくやれば、飽きもこない。

「何をするのもトレーニングなんだ。心の持ち方、考え方で同じ1日24時間でも変わってくる。1週間、1月、1年では大きく違うぞ」と小鉄軍曹。選手に向けられた言葉だが、自分の心にも突き刺さったものだ。

現代では根性論は通用しないのは重々承知だが、昭和のプロレス道場から誕生したプロレスラーたちは、ケガにも強く、ハートもタフで、迫力もあった。時代の風向きもあり、求められるレスラー像も変わってくるのもわかる。とはいえ、一般人の体格が向上しており「どちらがレスラー?」と首をかしげる機会が増えているのも事実だ。

昭和のプロレス道場を時代遅れと一概に決めつけてしまうのはいかがなものだろうか。何かヒントのひとつやふたつ、見つけられるのではないだろうか。

「練習しなさい!」竹刀を手にした厳しい表情の小鉄軍曹の顔が、懐かしく浮かんでくる。

(敬称略)