プロレス流トレーニングは多種多様。様々なスポーツ、世界中に受け継がれている格闘技から取り入れられている。

レスリング、柔道、相撲など格闘技はもちろん、体操、陸上などのスポーツに加えて、日本をはじめ世界の格闘技道場に体験入門し、学んできたことをプロレス道場で試し、新たな工夫を加える。身体だけでなく精神を鍛え上げるために、プロレスラーはトレーニング方法に精通している。

【写真】スクワット1000回は伝説ではない 昭和プロレスのトレーニング風景

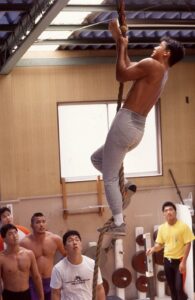

そのひとつが道場の天井から吊り下げられたロープである。太くて丈夫なロープを昇っていく。両腕だけでなく、昇っていくときに足をロープに絡みつけることで、両足のパワーアップにもなる。全身運動そのもので、バランス感覚はもちろん体幹の向上にもつながる。

しかもレスラーは体重が100kg前後あるのだから、常人とは効果が違う。ぶ厚い体のレスラーがロープをするすると昇っていく様は壮観だった。

昇っていく様子もさまざまだった。あっという間に天井まで届いてしまう者、何とか上がっていく者、途中でギブアップしてしまう者、落下する者…体の大小ではなく、運動能力やコツの掴み方が決め手だったようだ。概してスター選手にのし上がっていく者は、ロープ昇りでも超一流だった。

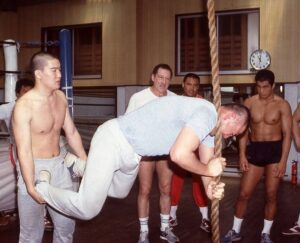

昇るだけではない。ロープを掴んだ者の両足首を他の選手が掴む。その態勢で体を上下させる。腕だけでなく腹筋や背筋、体幹の増強になる。何しろ、自分の体重も支えた上での運動である。見た目以上にきつかったようで「あれ、持つほうでいいです」とつぶやくヤングライオンが多かった。

向き合った2人の選手が2本のロープの両端を掴んで、呼吸を合わせて操る。ロープが波を打ち、見事な波形を描いていく。ただ力を込めるのではなく、力の入れ方などタイミングも大切となる。上手く波をつくり上げるか、バタバタしてしまうか。2人の呼吸の合い方で、図らずも2人の関係性が浮かび上がってきたものだ。

全身の筋肉を一度に補強。脂肪も燃焼でき、心肺能力の改善にも役立つ。何よりも相手の呼吸をチェックすることは、試合の組み立てにも役に立つ。ファイトでは相手がフッと息を吐いた瞬間に技に入ると成功しやすい。相手の息づかいを見定めるのも重要だ。

単純に引っ張り合う綱引き、ロープ引きも見過ごせない。プロレスでは引く力が大切。柔道のような道着も着用していない裸の相手を引き込むには、引く力が不可欠。押す力以上に引く力に重点を置くのは必然となる。

ロープの代わりにタオルが使用されることもある。プロレスのシリーズでは地方サーキットが主になってくる。道場を離れて全国各地の会場で、宿舎でトレーニングに励む時間こそ肝なのだ。

タオル一本あれば2人で引き合うことができる。力自慢のレスラー同士とあって、裂けてしまうこともよくあった。生地のしっかりした丈夫なタオルを常備することも付き人の重要な仕事だった。後援者がいた関係で、タオルの名産地、愛媛・今治のタオルがよく使用されていた。また、タオルをねじると裂けにくくなることを選手たちは経験から学んでいた。

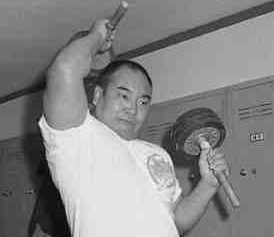

山本小鉄軍曹は「何をするのも意識とやり方次第でトレーニングになるんだ」を口癖にしていた。道場での練習はもちろん、時間と場所を選ばず鍛えるのもレスラーだ。

自宅で壁に手をついて腕立て伏せの要領で軽く100回、通り道にある神社の階段を2段飛ばしで駆け上がるなど、ちょっとしたアイデアを駆使している。ロープやタオルの使い方も人それぞれだ。強くなるために労を惜しまない選手は、いつの時代でもトップにのし上がっていく。