プロレスラーのケガについて議論がなされている。これまでも何度も話題に上がってきたが、プロレスラーは命がけでプロレスに取り組んでいることだけは間違いない。

一時代を築いたマスクマンの獣神サンダー・ライガーが「レスラーは死なないために練習をしている」と口にしたことがある。アニメの世界から飛び出してきたライガー。全身を覆うコスチュームを着用していたが、時に見事なまでに鍛え上げた上半身を披露していた。

とてもジュニア戦士とは思えぬ体で、ジュニア王者としてヘビー級王者・橋本真也との一騎打ちに臨んだこともあった。力自慢の橋本と互角以上に渡り合ったパワーには驚かされたものだ。

すべては練習の賜物で、実際にライガーのトレーニング好きには定評があった。引退に際しての言葉が「死なないため…」である。全選手の想いを代弁した一言と言っていいかもしれない。

そして“デスマッチのカリスマ”葛西純は「無事に家に帰るまでがデスマッチ」と繰り返している。蛍光灯、ガラスボード、有刺鉄線、画鋲、竹串、サボテン、イガグリ、バラの花…あらゆる凶器にさらされ、時には自ら飛び込んでいくデスマッチファイター。流血は当たり前、全身は傷だらけ。シャワーを浴びると、いつかのガラス片が体から出てくることがあるという。

凶器に刻まれ血だるまになっても、大ケガを負わないでリングを降り会場を後にする。連日のようにデスマッチに臨む葛西の一言は、とてつもなく重い。

「デスマッチの傷と怪我は違う」とキッパリ言い切るデスマッチファイターもいる。

プロレスラーの最優先事項であり使命は、ファンを熱狂させたうえで、自身は次の闘いの準備を整える。何とも過酷だがレスラーの本望だろう。

リングは魔物。タイトルマッチの認定書を読んだり、ベルトや勝利者トロフィーを選手に渡すために、さまざまな団体のリングにあがった。血がしたたり画鋲やガラス片の残るデスマッチ後の戦場に足を踏み入れたこともある。歩く度に、ジャリジャリと何とも不気味な音がする。靴底には画鋲がたくさん刺さっていた。

四方八方360度から視線を感じるリングは、まさに魔物。もちろんファンは選手を見ているのだが、その高揚感はたまらない。ケガと背中合わせの闘いに挑んでいく選手たちの気持ちが、ほんの少しだけわかった気がした。

レスラーはケガをしないような強靭な体を手に入れるために、汗を流す。栄養学を学び、栄養豊富な食事を取り、人体の構造を学び、骨や筋肉にも精通する。トレーニング法を工夫するのも、死なずに無事に帰宅するためだ。

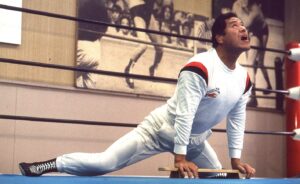

そのためのひとつがプッシュアップボード。長方形の板に、土台をつける。長さや高さや厚さは各人の好みで、使いやすいように仕上げる。主に新日本プロレスの選手が愛用していた。

「ライオンマーク」プッシュアップボードを使って、腕立て伏せに始まり、胸をそらしたり体を左右にひねったりして体全体を動かす。足を土台に乗せたり、誰かに持たせたりして、角度を変えることで、集中的に鍛える部分を選べる。

ボードを専用の袋に入れてシリーズ中も持ち歩く者もいた。会場でも宿舎の部屋でも、わずかな時間を見つけて鍛える。

袋が彼女のお手製だったりしたら、それこそ力も入る。彼女に袋をつくってもらいたいがために、ボードを使う者もいた。トレーニングに力が入るなら、動機が多少、不純でも構わないだろう。

ヤングライオンたちの苦しそうなうめき声が、練習後には笑いに変わる。練習と同じように大切な食事。おいしいちゃんこをみんなで腹いっぱい、時には限界を超えて食べる。充実したトレーニングと食事が新たなエネルギーを生み出す。

基本的な練習は同じだが、一人一人が自分に合ったトレーニング法を独自に開発して実践していた。

命がけの闘いを展開するレスラーたちからファンも元気と勇気をもらっている。「プロレスの力」は永遠だ。

【写真は次のページ】スクワット1000回は伝説ではない 昭和プロレスの基礎トレの様子