股関節を鍛える

いまさら言うまでもなく股関節は上半身をバランスよく支えている重要な関節だ。だからこそ毎日の手入れが大切になってくる。手入れを怠ると股関節周りの筋肉が硬くなって歩幅も狭くなり転びやすくなってしまう。つまり、股関節が硬くなると行動範囲を狭くしてしまうことにもなる。とくに50歳をすぎてくると股関節と骨盤をつなぐ筋肉が衰え始めて硬くなるため、股関節の手入れをよくする必要がある。

さあ、これから真向法の4つの体操の解説をしていく。まずは第一体操からだ。

◆ 第一体操

徳川家康の肖像画を見て気づいたのだが、なんと両足がくっついていて、楽座(がくざ)の姿勢になっていた(画像1)。この姿勢は古来の日本人の座り方といわれ、菅原道真公座像も楽座姿勢。お雛様もそうだし、赤ちゃんも同じ。つまり、これが自然な座り方だといわれている。

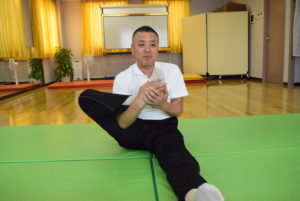

第一体操はこの楽座の姿勢(画像2)から上体を前傾させていくもの。両かかとをぴったりとつけて、ゆっくりと息を吐きながら腹、胸、頭の順番に体を倒していく。上体を倒した時、両ひざが床に着いているのが理想的だ。

息を吸いながら上体を起こす。これを10回繰り返す。手は写真のように足をつかんだまま上体を倒す。この動作の目的は大腿部の外転筋を伸ばし、股関節や仙腸関節をやわらかくすることにある。

ちなみに仏教では手のひらを前に差し出して拝む(画像3)が、真向法ではしない。

楽座の姿勢になった時、左右の膝の高さが違う人は、膝の故障、腰痛、肩こりになりやすい傾向がある。これは股関節、仙腸関節に歪みがあるからで、高いほうの膝を手で少しづつ押さえて、歪みを矯正していけばよい。

この体操は前傾して頭を床に着けていくものだから、どうしても初心者は頭を床に着けることを意識してしまう。頭ではなくてお腹を足に近づけるようにするのがポイントだ(画像4)。すると自然に頭が床に近づき、次第に床に着くようになっていく。

できなければ、あぐらをかくようにさせて上体を前傾させる(画像5-6)。写真は右足が前になっているが左右入れ替えして前傾する。

また初心者は準備運動として片足を抱えて大殿筋を伸ばすようにした後に行うのもいい(画像7)。

次回は第二体操を解説する。

(この項続く)

取材・文/安田拡了

参考資料…『股関節のチカラ 真向法でからだ革命』(ベースボール・マガジン社・現在品切れ中)