VITUP!読者の皆様、こんにちは。日曜日のひととき、いかがお過ごしでしょうか? 新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。まもなく「Go To キャンペーン」も始まります。できうる限りの感染予防に努めて、観光地を楽しんでいただければと思います。

さて、本コラム執筆日の7月17日からは宝塚歌劇団の公演が再開。それによりも先にプロ野球、Jリーグが観客を入れての試合を再開しています。観客のソーシャルディスタンスを保つために動員数を制限し、声を出しての応援を禁止するなど、事前に注意事項が公表されていましたが、実際にはどんな感じなのか? 7月12日に日産スタジアムにて開催されたJリーグ公式戦、横浜F・マリノス対FC東京戦に行ってきたので、その様子をお届けしましょう。

まず基礎知識を紹介。日産スタジアムは、2002年日韓ワールドカップの決勝戦が行なわれた会場で、Jリーグクラブの本拠地としては最大のキャパシティを誇り、7万人以上の収容が可能です。そして今回の試合は昨年のJリーグ優勝決定戦と同じカードであり、そのときはJリーグ史上最多となる6万3854人の観客を動員しています。ともにJリーグを代表する人気クラブなので、“優勝”という冠がつかなくても、3~4万人の観客動員が予想される顔合わせでした。

ところが今回は5000人限定。チケット争奪戦も予想されたものの、コロナの影響で観戦自粛を考えた人も多かったのか、思ったよりも容易にチケットを手に入れることができました。

試合当日、スタジアムへは試合開始の1時間半前に到着。普段は人でごった返しているスタジアム前の道が、こんなにもスカスカです。日産スタジアムには20年以上毎年通っていますが、試合当日にここまで人が少ないのは初めての経験です。

そしてウエルカムボードにも、感染拡大防止の呼びかけ。多くの人が立ち止まって見ていました。

スタジアムへの入場の際は検温があり、37.5度以上ある方は入場できません。そしてチケットは感染予防の観点からQRチケットのみで、紙チケットでのやりとりは一切ありません。スタジアムに入った後、一度外に出るときは通常は手の甲にスタンプを押します。しかし、こちらも感染予防の観点からなし。代わりに「再入場券」を手袋をしたスタッフから渡され、戻るときはこの券を見せた後、そのままゴミ箱へ捨てるという形でした。

スタジアム内のコンコースもこの寂しさ。普段は本当に人を避けながら歩くくらいたくさんのサポーターが詰めかけているのを知っているだけに、ギャップの大きさを感じます。当然、営業している売店の数も絞られています。

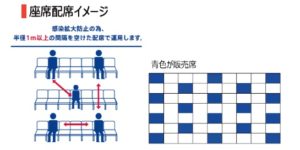

そして客席です。半径1メートル以上間隔を空けた配置でチケットが販売されているため、前後には人がおらず、左右は3席分くらい空いています。広々としているので出入りも楽ちんです。

試合開始。通常は肩を組んでいる選手の円陣もソーシャルディスタンスバージョン。試合中もチャントを歌うなどの声を出して応援や手拍子が禁止なので、静まり返るような時間があります。いつもとは違う感覚に物足りなさを感じる一方で、この観戦スタイルならではの面白さを感じることもできました。

一つはピッチ上の選手の声がよく聞こえること。客席が静かだと、マーカーの受け渡しの指示だったり、あるいは仲間を鼓舞する声だったり、選手の声がよく聞こえてきます。あんなに走りながらも、これだけ声を出しているんだなと感心させられました。もう一つは、拍手の響きが心地よいことも発見でした。ボール奪取やサイドチェンジなどのいいプレーがでたとき、あるいはゴールが決まったときの拍手の広がり方が、声による応援があるときのスタジアムでは感じられないものであり、自分が浴びた拍手ではないのに心地よいものでした。また、選手が痛んで倒れてから立ち上がったときには、敵、味方、関係なく温かい拍手が送られ、観客のスポーツマンシップに好印象を持ちました。

スタジアムでの野次が問題になったというニュースもあったように、制限つきの観戦はストレスが溜まるという人もいるでしょう。それでもルールとマナーをしっかり守ることが、感染予防につながり、選手へのサポートにもつながります。スポーツのある日常は素晴らしいものです。当たり前だった日常が戻ることを祈りつつ、今できる観戦スタイルで選手たちのプレーを楽しみ、応援しましょう。

1975年8月27日、神奈川県出身。学生時代はレスリング選手として活躍し、高校日本代表選出、全日本大学選手権準優勝などの実績を残す。青山学院大学卒業後、ベースボール・マガジン社に入社。2007年~2010年まで「週刊プロレス」の編集長を務める。2010年にライトハウスに入社。スポーツジャーナリストとして数多くのプロスポーツ選手、オリンピアン、パラリンピアンの取材を手がける。