“筋育栄養士”竹並恵里さんによる集中講座。今回のテーマはタンパク質を3食でどう摂るかについてです。

【動画】食事の基本から筋肉特化の最新情報まで、男子も必見の「筋育栄養学」

タンパク質のまとめ食いは効率が悪い

筋育のために必要な1日のタンパク質摂取量の目安は、体重1kgあたり1.6gというお話を別の回でしました。体重50kgの人であれば80gが必要ということになります。

今回は、それを3食どのような配分で摂るのがいいのか、ということについて考えていきたいと思います。

たとえば、「朝は忙しくて十分なタンパク質を摂れていないけど、夕食でまとめて摂って1日の必要量をクリアしているからいいですよね?」という相談を受けることがよくあります。夕食でのまとめ食いは、現代人に非常に多いパターンですが、筋育において、じつはこのような食べ方は効率が悪いと言えます。

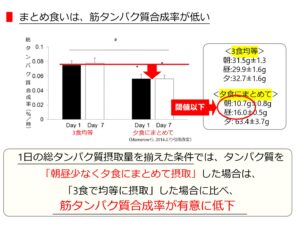

参考になる研究が、2014年に報告されています。3食でのタンパク質の摂取配分の違いによる筋肉の合成能への影響を検討したところ、タンパク質を各食事で30gずつ摂取した場合に比べ、夕食にまとめて60g以上摂取した場合は、1日のタンパク質摂取量は90gと同じなのに、筋肉の合成率が低下することが確認されました(図1)。

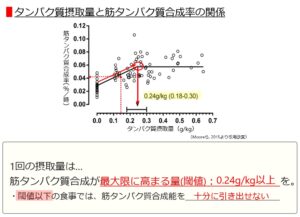

また、1回のタンパク質摂取量と筋肉の合成能の関係を検討した研究結果が2015年に報告されています(図2)。

これによると、ある量まではタンパク質の摂取量の増加に伴い筋肉の合成率も上がっていきます。しかし、その関係性には閾値らしきものが存在するようで、体重1kgあたり0.24gくらいの摂取量からは、量を増やしても合成率はあまり変わらなくなることが報告されています。

したがって、閾値未満のタンパク質摂取量では、筋肉の合成能力を十分に引き出せていない可能性が示唆されることから、各食事でのタンパク質摂取量は、閾値以上の量を意識することが、まずは大切であると考えられます。

同時に、閾値を超えると合成反応が鈍くなっていく関係性が見られることから、量を増やせば増やすほどいいというわけではなく、必要以上の過剰な摂取は効率が悪そうです。たとえば、焼き肉食べ放題でおなかいっぱいお肉を食べても、そのすべてが筋肉の合成に使われているわけではないということ。そう思うと、なんだかもったいなく感じますよね。

1回のタンパク質摂取量と筋肉の合成能にはこのような関係性があることから、図1のような差、つまり、夕食でまとめ食いしても朝昼の不足分は補えない、といった結果が生じるものと考えられます。

このような研究結果などから現在は、タンパク質はまとめ食いするよりも3食均等に、それぞれ閾値以上の量を意識して摂るのが効率のよい筋育につながると考えられています。そして1日の総量として足りないぶんは、間食としてプロテインや乳製品などを摂って補うようにするといいでしょう。

【動画はこちら】

竹並恵里(たけなみ・えり)

管理栄養士、健康運動指導士。専門は多世代に対応した「筋育栄養学」。プロテインでおなじみ「ザバス」の研究開発やオリンピック選手の栄養サポートに従事した後、筋肉から健康を考えるため、東京大学大学院の博士課程で“筋肉博士”こと石井直方氏(東京大学名誉教授)に師事し博士号を取得。現在は東京大学で特任研究員として勤務しつつ、専門学校などでも栄養学の講師を務めている。著書は「筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典」(ナツメ社)、「進化系!筋肉男子の栄養学」(ベースボール・マガジン社)、「炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典」(ナツメ社)など多数。

構成/森本雄大

資料提供/竹並恵里