昭和のプロレス道場はすべてにおいて「根性論」に支配されていた。

プロレスに限らず甲子園を目指す高校野球、柔道やレスリング、バレーボールなど五輪でメダルを狙う者…社会全体が精神論で固められ、今思えば非科学的トレーニングが主流。効果には疑問符がつくことばかりだったかもしれない。

まずは体づくり。トレーニング同様に大切な栄養補給も、まだまだプロテインやサプリメントなどの栄養補助食品は普及する前。外国人選手が手にしていたプロテインに、一部の選手が目をつけていた程度だった。

「これ、いいよ。確かに効くんだよね。彼にお土産で買ってきてもらうんだ」と、中堅選手が得意げに見せてくれたことがある。何度も来日する外国人選手にお金を渡し、購入してもらっていた。日本ではまだまだ入手が難しかった時代である。「他の選手には内緒だよ」とイタズラッ子のように笑ったが、仲の良い選手たちで共有していた。

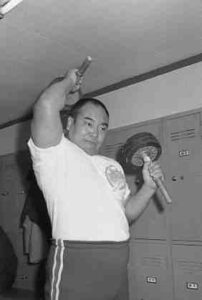

新日本プロレスの「鬼軍曹」山本小鉄もプロテインの効能を知ってはいたが、あえて「栄養は食べ物から摂るのがイチバン。食べたもので体はできるんだ。体づくりに近道はない」と明言。新日戦士たちには「食え、食え」と、ことあるごとに言い聞かせていた。

プロレス道場の食事といえば、大相撲から取り入れられた「ちゃんこ」がメイン。若手選手が交代でちゃんこ番を務めるのだが、合同練習の途中から「ちゃんこ番、行きます」と厳しい練習から抜け出せる。中には「今日はちゃんこ番だから」と含み笑いを隠せないヤングライオンもいた。

スポンサーから差し入れられた肉、魚、野菜…食材も豊富だった。味付けはちゃんこ番に任されていたが、先輩の「今日は肉、味付けはポン酢で」などというささやきには逆らえない。

同じような鍋が続くことも時にはあった。「またか」とボヤく先輩に「いいな。これだよ」とほくそ笑む先輩。両者の間で、ちゃんこ番はあいまいな笑いを浮かべていた。

ただし、ちゃんこ番もトレーニングの一環だった。「腰を入れて鍋をかき混ぜろ」「つま先立ちで肉や野菜を切れ」「包丁を握る手にも力をこめろ。握力強化だ」…小鉄軍曹のゲキが止まることはなかった。

ちゃんこが出来上がれば、先輩たちが順番に食べる。体がすでに出来上がっているベテラン選手たちは、ゆっくり座って食べられる。どんぶりを手にちゃんこは自分でよそっていたが、同じくどんぶりに山盛りのごはんは「お代わり」と若手選手が給仕していた。

先輩たちの食事が終わると、若手選手の順番となる。やっと座って食事、と思いきや立って食べていた。

小鉄軍曹から「立って食え」という厳命が下っていたのだ。「とにかく食え。質と量の両方が大切だ。ちゃんこ鍋には野菜もたくさん入っているのだからバランスは心配ない。とにかくいっぱい食べろ」と耳にタコだった。

確かに立って食べたほうが量はいける。そして「ジャンプして食べたものを下に落とせ。もっと食えるから」と指令が飛んでくる。大きくバーンとジャンプするのではなく、小さくトントントン…といった感じで何度も小さなジャンプを繰り返す。縄跳びのようなジャンプだ。食道、胃、腸と強制的に食べ物を送り込んで、さらに詰め込もうというワケだ。

食の細いヤングライオンは「練習よりも食事のほうが辛い」と涙目だった。しかし慣れや習慣とは恐ろしいもの。当初は苦しんでいたヤングライオンたちも、いつの間にか立ち食いからのジャンプにすっかり慣れてしまう。「これで、たくさん食えるんだよ。やってみたら」と勧められ、チャレンジしたが大変だった。一度限りの挑戦になってしまったが、悔いはない。

昭和の時代は、世田谷区野毛の新日本プロレス道場・合宿所、世田谷区大蔵の全日本プロレス道場・合宿所も出入り自由だった。記者はもちろんファンの人たちも歓迎されていた。「ちゃんこ、食べていきなよ」とアントニオ猪木や坂口征二、ジャンボ鶴田らが声をかけてくれたものだ。

レスラーたちの豪快な食べっぷりに驚き、ちゃんこのおいしさに舌がとろけたのも良き思い出だ。立ち食いや食事中のジャンプを「体に悪そうだな」と思ったものの、選ばれし者であり超人であるレスラーやレスラーの卵には「そういうものなんだろう」とすんなり受け入れるしかなかった。

(敬称略)